Ein Gastbeitrag von Paul Huber*

(Siehe auch den Beitrag «Die Gründung der Schweizerischen Centralbahn» im Finanzmarktausblick 2. Quartal 2025.)

Beim Entscheid des Nationalrates vom 8. Juli 1852 für den Privatbau der Eisenbahnen in der Schweiz war allen Beteiligten klar, dass Bahnen nicht durch einzelne private Unternehmer finanziert werden konnten und in deren persönlichen Eigentum stehen würden, sondern dass die für den Bahnbau erforderlichen riesigen Mittel nur durch den Beizug von zahlreichen Investoren im In- und Ausland gesammelt werden konnten. Kurz, es war klar, dass Bahngesellschaften in der Form einer Aktiengesellschaft zu organisieren waren.

Bereits am 26. August 1852 wurde im Stadtcasino Basel die Gründungsgesellschaft der Schweizerischen Centralbahn gebildet, deren Ziel der Bau der Strecke von Basel nach Luzern, mit Abzweigungen ab Olten nach Ost und West, war. Der provisorische Verwaltungsrat und sein Ausschuss mussten sich neben der Gewinnung der kantonalen Konzessionen prioritär um die Beschaffung der für den Bau und Betrieb notwendigen Mittel kümmern. Beauftragt wurde damit Bankdirektor Johann Jakob Speiser. Man plante, die geschätzten Gesamtkosten von 48 Mio. Fr. zu decken durch 36 Mio. Aktienkapital und 12 Mio. Fr. Obligationenkapital.

Zur Finanzierung der Vorbereitungsarbeiten wurden im September 1852 Gründungsaktien im Betrag von je 50 Franken emittiert. Die Emission (Ziel waren 300 Stück) wurde mehrfach überzeichnet, gingen doch später 18'352 der definitiven Aktien an Inhaber von Gründungsaktien, deren jede Anrecht auf zehn definitive Aktien gab (womit es mehr als 1800 Gründungsaktien gegeben haben musste). Umgehend wurde darauf die Platzierung der definitiven Aktien in Angriff genommen: 72'000 Aktien à 500 Fr. Nennwert, mit Ersteinzahlung von 100 Fr. und späterer voller Liberierung. Es war klar, dass ein Grossteil dieser Mittel aus dem Ausland kommen musste.

Am 9. Dezember 1852 schloss Speiser in Paris mit den drei Bankhäusern Hottinguer & Cie., Ad. Marcuard & Cie. und F.A. Seillière einen Vertrag zur festen Übernahme von 34'000 SCB-Aktien im Nominalwert von 17 Mio. Fr., mit einer Kommission von 1%. Die drei Pariser Bankiers Henry Hottinguer, Adolphe Marcuard und der Baron F.A. Seillière wurden gleichzeitig in den Verwaltungsrat aufgenommen, der nun 21 Mitglieder zählte.

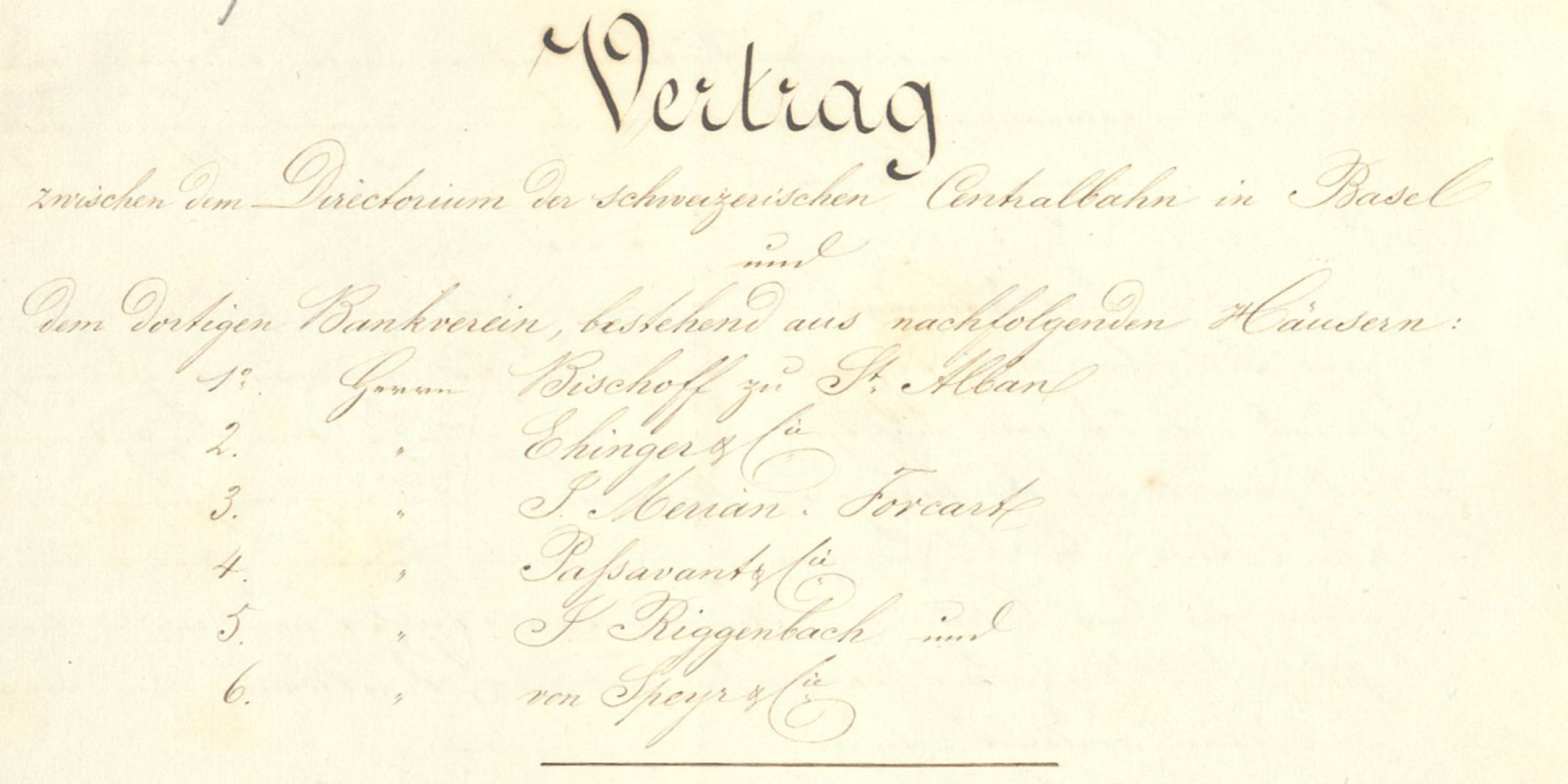

Ebenfalls in Paris wurde am selben Tag ein Vertrag mit acht Basler Bankhäusern unterschrieben, die sich zur Übernahme von 10'000 Aktien im Nominalwert von 5 Mio. Fr. verpflichteten, zu den gleichen Konditionen wie die Pariser Bankiers. Die acht Häuser waren Bischoff zu St. Alban, Ehinger & Cie., Ben. Laroche, Em. Laroche Sohn, J. Merian-Forcart, Passavant & Cie., J. Riggenbach und von Speyr & Cie.

Schon vorher hatten die Basler Bankhäuser zusammengearbeitet, um grössere Emissionen bewältigen zu können und so die Stellung Basels in Konkurrenz zu auswärtigen Finanzplätzen zu stärken. Im November 1854 führten sechs dieser Banken ihre lose Zusammenarbeit in ein Bankensyndikat über, einen «Bankverein» genannten Bund selbständiger Banken, aus dem im Jahr 1872 die zuerst Basler Bankverein genannte Aktiengesellschaft hervorging, die später zum Schweizerischen Bankverein wurde. Es waren sicher auch die riesigen Emissions-Volumina wie jene der Bahngesellschaften, die solche Zusammenschlüsse nötig machten.

Nach den Verträgen mit den Pariser und Basler Bankiers waren 22 Mio. Fr. des Aktienkapitals vergeben. Zudem übernahm der Kanton Basel-Stadt 3'000 Aktien (1,5 Mio. Fr.) und der Kanton Basel-Landschaft 2'000 Aktien (1 Mio. Fr.). Somit verblieben vom Aktienkapital von 36 Mio. Fr. noch 11,5 Mio. Fr. (23'000 Aktien) zur öffentlichen Zeichnung. Diese war mit 26’531 Subskriptionen ein Erfolg, aber für diese Subskribenten blieb nach der Berücksichtigung der privilegierten Zeichnungen - für die Verwaltungsräte waren je 200 Aktien reserviert und Inhaber von Gründungsaktien hatten Anrecht auf 10 Aktien pro Gründungsaktie - keine einzige Aktie mehr übrig!

Die auf den 10. Januar 1853 fällige Einzahlung der ersten 100 Fr. pro Aktie wurde vollumfänglich geleistet, womit der Gesellschaft ein Anfangskapital von 7,2 Mio. Fr. (abzüglich der Kommission von 1%) zur Verfügung stand. Damit begann die operative Phase der Centralbahn-Gesellschaft, zu deren Direktor im März 1853 Johann Jakob Speiser ernannt wurde.

.jpeg-hp-sure-click-secure-view.png)

Im Juli 1853 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, und damit wuchsen die Kosten und Verpflichtungen, so dass bald weiteres Kapital notwendig wurde. Am 31. Januar 1854 beschloss der VR deshalb, eine zweite Einzahlung von 50 Fr. zu verlangen, zahlbar in zwei Raten à 25 Fr. auf den 15. März und 15. Mai 1854. Aber die Pariser Bankiers weigerten sich mitzugehen. Nach ihrer Meinung würden viele Aktionäre eine zweite Einzahlung verweigern. Zum einen war der Kurs der Centralbahn-Aktie, der kurz nach Emission noch über dem Nennwert gelegen hatte, darunter gefallen. Aber nicht nur die Centralbahn-Aktie, sondern die ganze Börse hatte gelitten, und zwar wegen dem Krieg zwischen Russland und der Türkei, der sich mit dem Kriegseintritt Frankreichs und Grossbritanniens an der Seite der Türkei im März 1854 zum Krimkrieg entwickeln sollte. Die Pariser Bankiers forderten, nach Einzahlung von weiteren 50 Fr. die Aktien bei 150 Fr. als vorzeitig liberiert zu erklären, so dass für die Aktionäre keine weiteren Einzahlungspflichten mehr bestünden. Und sie forderten einen Verzicht auf den Bau gewisser Strecken, was aber wiederum die Centralbahn nicht akzeptieren mochte, da dies die Rentabilität der anderen Linien beeinträchtigt sowie kantonale Sanktionen und Forderungen wegen Konzessionsverletzungen bewirkt hätte.

Im April 1854 gelang es Karl Geigy, dem VR-Präsidenten der Centralbahn, in Paris ein Abkommen zu schliessen, das eine nochmalige Einzahlung von immerhin 100 Fr. vorsah, aber zugleich eine Liberierung der Aktionäre. Fünf auf 200 Fr. einbezahlte Aktien konnten gegen zwei voll einbezahlte Aktien von 500 Fr. Nennwert getauscht werden. Die Mehrheit der Aktionäre machte von diesem Angebot Gebrauch, rund 68'000 Aktien wurden bei 200 Fr. liberiert und in volleinbezahlte Titel umgetauscht. Aus dem Umtausch resultierten 27'199 volleinbezahlte Titel. 4'046 Aktien verzichten auf eine vorzeitige Liberierung, würden also weiter einbezahlt werden, 67 Aktien wurden nicht weiter einbezahlt und annulliert. Das Aktienkapital der Centralbahn bestand somit aus 31'245 Aktien und betrug noch rund 15,6 Mio. Fr. anstatt der geplanten 36 Mio. Fr. Nach dem Umtausch musste die Gesellschaft somit noch rund 41'000 weitere Aktien (ca. 20,5 Mio. Fr.) absetzen, um den Bau ihres Netzes finanzieren zu können.

Im August 1854 erklärte sich der Kanton Luzern bereit zur Übernahme von 4'000 Aktien (2 Mio. Fr.), wobei betroffene Gemeinden und Gemeinwesen entlang der Bahnstrecke die Hälfte des Betrags übernahmen. Im Oktober 1854 übernahm der Kanton Bern 8'000 Aktien (4 Mio. Fr.), auch hier übernahmen die betroffenen Gemeinden und Korporationen rund die Hälfte des Betrages. Zu platzieren verblieben damit noch rund 29'000 Aktien (ca. 14,5 Mio. Fr.).

Schon vor Abschluss dieser Verträge hatte der VR im Juni 1854 die Emission einer ersten Obligationenanleihe im Betrag von 4 Mio. Fr. (zu 5% Zins) beschlossen, die mehrheitlich abgesetzt werden konnte (Ergebnis: 3'683'000 Fr.), was wohl mit ein Grund war, dass man im Januar 1855 gleich eine weitere Anleihe von 3 Mio. Fr., ebenfalls zu 5%, beschloss (Ergebnis: 2'115'000 Fr.). Emissionshäuser waren sechs Basler Bankhäuser und eines in Bern.

Gegenüber Anlegern wie Aktionären konnte man mittlerweile erste konkrete Resultate und erste Einnahmen vorweisen. Am 19. Dezember 1854 wurde mit der Linie Basel–Liestal die erste Teilstrecke in Betrieb genommen, am 1. Juni 1855 wurde als zweite Teilstrecke die Linie Liestal-Sissach eröffnet. Mit der allgemeinen Erholung der Börse stieg auch der Kurs der Centralbahn-Aktie wieder und lag im Juli 1855 über pari.

Parallel zu den ersten Obligationen-Emissionen wurden Anstrengungen zur Platzierung der restlichen Aktien getätigt, wobei die bisherigen drei Pariser Bankiers aber zurückhaltend waren. An diesem Punkt ergab sich jedoch eine neue Lage, denn als Interessenten an der Centralbahn tauchten die Gebrüder Émile und Péreire Isaac auf, die direkt sowie durch ihre Bank «Société Générale de Crédit Mobilier» versuchten, in Europa zusammenhängende Teile des kontinental-europäischen Eisenbahnnetzes unter ihre Kontrolle zu bringen, in Konkurrenz zur Rothschild-Gruppe, die dasselbe Ziel verfolgte. Im Juli 1855 erwarb der Crédit Mobilier die Kontrolle über die Eisenbahngesellschaft «Compagnie de l’Ouest Suisse» in der Westschweiz (die «Westbahn»). Das Interesse der Brüder Péreire richtete sich nun auf das anstossende Netz der Centralbahn.

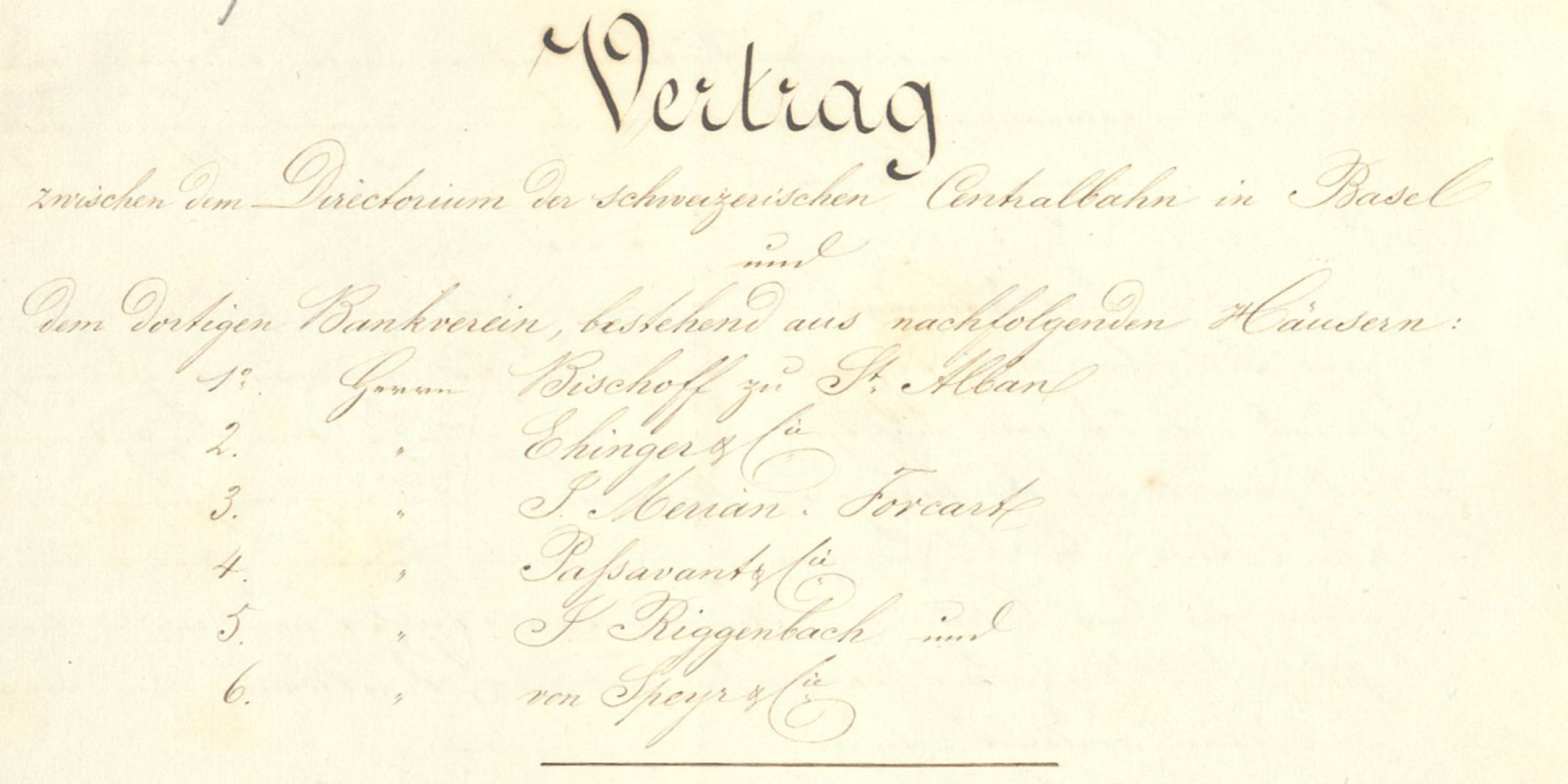

Am 10. September 1855 unterzeichnete Speiser in Paris namens der Centralbahn einen Vertrag mit den zwei Vertragsparteien Crédit Mobilier und Gebrüder Péreire. Beide Vertragsparteien übernahmen je 15'000 Aktien zu einem Kurs von 460 Fr., insgesamt also 30'000 Aktien zu einem Gesamtbetrag von 13'800'000 Fr. Dazu wurde das Vorbezugsrecht der bestehenden Aktionäre aufgehoben, und die Käufer erhielten das Recht zur Nominierung von vier Verwaltungsräten. Der Betrag war zahlbar in fünf Raten à 2'790'000 Fr, fällig alle sechs Monate ab 31. Oktober 1855 bis 31. Oktober 1857, wobei die Centralbahn auf jeden Zahlungstermin 6'000 Aktien zu liefern hatte.

![Die Unterschriften auf dem Vertrag zwischen der Centralbahn (J.J. Speiser) und den Brüdern Péreire (gezeichnet namens beider Brüder von Émile Péreire) sowie dem Crédit Mobilier ([Baron] Adolphe d’Eichthal und Casimir Salvador) - Bild: SBB Historic](assets/uploads/images/newsletter/2025/NL_4_25/bildcb3.jpg)

Damit waren alle im Depot der Centralbahn befindlichen Aktien abgesetzt, ja sogar etwas mehr. Zusammen mit den schon früher nach Paris gegangenen Aktien lagen wohl gegen 40'000 Stück oder mehr in ausländischen Händen, also mehr als die Hälfte der gesamthaft 72'000 Aktien. Trotzdem verloren die Gründer der Bahn die Kontrolle nicht aus den Händen, da die neuen Käufer (Crédit Mobilier und Gebrüder Péreire) die bestehenden Statuten mit deren Stimmrechtsbegrenzung akzeptiert hatten. Man kann sich fragen wieso sie, die sonst auf die dominante Kontrolle aus waren, dazu bereit waren. Zum einen hatten sie sicher ein überragendes Interesse an dem Netz der Centralbahn, das mit dem Knotenpunkt Olten die Verbindung zwischen der Nord-Süd-Achse und der Ost-West-Achse besass, also verkehrstechnisch eine Schlüsselstellung innehatte und kommerziell äusserst attraktiv war. Zum andern bestand bei ihnen sicher auch Vertrauen in die Seriosität und Kompetenz der Führung der Centralbahn, mit ihren illustren Vertretern aus der Basler Wirtschaft. Vermuten kann man zudem, dass die neuen Käufer unbedingt verhindern wollten, dass diese wichtige Bahnverbindungen an die grosse Konkurrentin, die Rothschild-Gruppe, gingen.

Einen Monat später, im November 1855, beschloss der VR, eine weitere Anleihe von 5 Mio. Fr. (à 5% Zins) auszugeben, um auch beim Anleihekapital die vorgesehene Höhe von 12 Mio. Fr. zu erreichen.

Mittlerweile ging der Bau weiter, und Schritt um Schritt wurden weitere Strecken eröffnet, so am 1. Mai 1858 insbesondere die Strecke durch den Hauensteintunnel nach Olten, so dass man nun von Basel aus mit der Bahn das Mittelland erreichen konnte. 1861 war das Stammnetz der Centralbahn fertiggestellt.

Die bisher beschafften Mittel hatten aber offenbar dazu nicht gereicht, wie wir den Zahlen entnehmen können, welche die 1874 erstmals publizierte Schweizerische Eisenbahnstatistik zu den bis 1868 aufgelaufenen Baukosten, den erstellten Strecken, usw. publizierte. Vor allem die Obligationenanleihen waren weit über das ursprünglich geplante Volumen hinaus erweitert worden.

Nach dieser Darstellung hatte das Netz der Centralbahn 1868 eine Länge von 248,6 km, wovon 130,3 km mit zweispurigem Unterbau ausgeführt waren, davon aber nur 53 km auch tatsächlich mit zwei Gleisen ausgerüstet. Bis 1868 beliefen sich die Gesamtkosten inklusive der Betriebsmittel auf 81,5 Mio. Fr. – eine Kostenüberschreitung von rund 70% bezogen auf die ursprüngliche Kostenschätzung von 48 Mio. Fr. (wobei die obigen Gesamtkosten auch Ausgaben enthalten, die nach Fertigstellung des Stammnetzes getätigt wurden, also bereits als Zusatzausbau betrachtet werden können).

Bis zum Jahr 1868 hatte die Centralbahn 82'377'500 Fr. an Kapital aufgenommen, davon 37'617'500 Fr. in Aktien (anstatt der geplanten 36 Mio.) und 44'760'000 Fr. in Obligationen (anstatt der ursprünglich geplanten 12 Mio.). Vom Obligationenkapital waren 31 Mio. Fr. verzinslich zu 5%, 12,96 Mio. Fr. zu 4½% und 0,8 Mio. Fr. zu 4%. Die feste Verzinsung des Aktienkapitals zu 4% erfolgte letztmals Mitte 1858, fortan erhielten die Aktionäre eine Dividende, die von 1859 bis 1868 zwischen 4,5% und maximal 6,4% schwankte.

Mit dem Jahr 1868 wollen wir unsere Darstellung beenden. Die guten Jahre sollten jedoch nicht anhalten. Auch die Centralbahn wurde durch die Eisenbahnkrise der 1870er Jahre erfasst. Sie hatte ihren Ursprung zum einen in der Über-Expansion: Erstellung konkurrierender (und unrentabler) Strecken im Wettbewerb zwischen den Bahngesellschaften, Bauabbruch unfertiger Strecken und entsprechende Abschreibungen, usw. Auf der anderen Seite litten die Eisenbahnen auch unter der generellen Wirtschaftskrise, die Europa in jenen Jahren erfasste und die Erträge einbrechen liess. Weiteres Fremdkapital und eine weitere Aktienerhöhung waren nötig, wobei die Autonomie der Bahn immer schwieriger zu verteidigen war. Wie für die anderen Schweizer Bahnen waren es auch für die Centralbahn bewegte Jahre, die letztlich im Jahre 1902 zum Rückkauf der Schweizer Bahnen durch den Bund und die Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen führte.

Die Geschichte der Centralbahn von den 1860er Jahren bis zum Rückkauf durch den Bund ist noch zu schreiben. Beizufügen ist hier immerhin, dass die Centralbahn nicht in ähnliche schwere finanzielle Probleme geriet wie viele andere Schweizer Bahngesellschaften und ihren Aktionären mit Ausnahme eines einzigen Jahres stets eine Dividende ausrichten konnte. Interessant ist auch, dass die in der Centralbahn engagierten Basler Wirtschaftsvertreter den Rückkauf durch den Bund unterstützten, im Einklang mit ihrer ursprünglichen Überzeugung, dass der Bahnbau eigentlich durch den Staat erfolgen sollte.

Beim Bau der Gotthardbahn, der natürlichen Fortsetzung der Centralbahn von Luzern nach Süden, waren die Basler Bankiers nicht mehr die Initianten, vielmehr ging die Initiative dazu von Alfred Escher und Zürich aus. Mit der rasanten Industrialisierung der Ostschweiz, zu welcher der Eisenbahnbau wesentlich beitrug, hatte sich das Finanzzentrum der deutschen Schweiz definitiv von Basel nach Zürich verschoben.

* Paul Huber, Jahrgang 1950, Wirtschaftshistoriker mit langjähriger Berufserfahrung im Finanzbereich (www.paulhuber.ch).

02. Oktober 2025